À l’occasion de la sortie du jeu d’enquête « L’affaire Combettes » créé et adapté par l’Atelier Brooklyn pour la Bibliothèque d’étude et du patrimoine de Toulouse et le site EpOcc (Enquêtes patrimoniales en Occitanie), Rosalis revient sur cette étrange affaire criminelle qui a défrayé la chronique en 1847-1848.

Alerte spoiler ! Si vous souhaitez jouer à cette enquête sans gâcher votre expérience de jeu, nous vous conseillons de jouer avant de lire l’article ci-dessous. En effet, le jeu a été librement inspiré des faits réels, de la lecture des comptes rendus du procès et des nombreux ouvrages publiés ultérieurement sur cette affaire : bien que romancé pour les besoins du scénario, vous y retrouverez des personnages, des indices et des objets tirés des sources historiques de cette affaire criminelle.

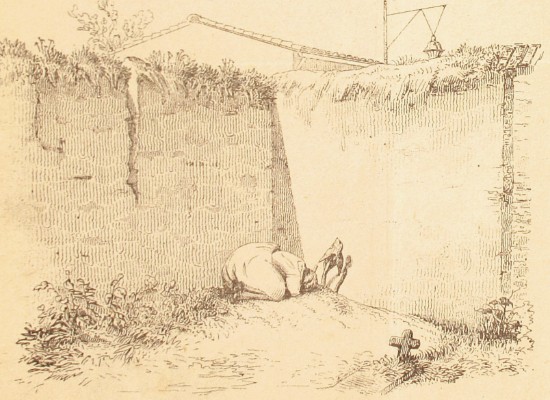

Le 16 avril 1847, un fossoyeur découvre dans le cimetière Saint-Aubin de Toulouse le corps sans vie de Cécile Combettes, une apprentie brocheuse âgée de 14 ans. Que lui est-il arrivé ? L’examen médical du corps montre qu’elle a été violentée, violée et que sa mort a dû avoir lieu la veille entre 9 h et 10 h du matin.

Cécile a été vue pour la dernière fois le 15 avril vers 9 h, alors qu’elle accompagnait son patron, M. Conte, et une ouvrière, Marion Roumagnac, pour livrer des livres à l’Institut des Frères des Écoles chrétiennes de Toulouse, dans le quartier Saint-Aubin. Elle devait attendre son patron dans le vestibule d’entrée pendant qu’il était dans le bureau du directeur. Mais lorsqu’il redescend à 10 h, il ne trouve pas Cécile.

De retour à sa boutique, il constate que Cécile n’est pas rentrée. Il accompagne le père de Cécile à la police en fin d’après-midi pour signaler la disparition, puis, aussitôt sorti, embarque dans un taxi pour Auch, où il devait se rendre pour affaires le lendemain. À son retour à Toulouse le 17 avril, il est interrogé par la police qui le soupçonne du meurtre. Marion est également interrogée. Mais ils sont finalement mis hors de cause et relâchés après quatre mois de détention, car ils ont des alibis.

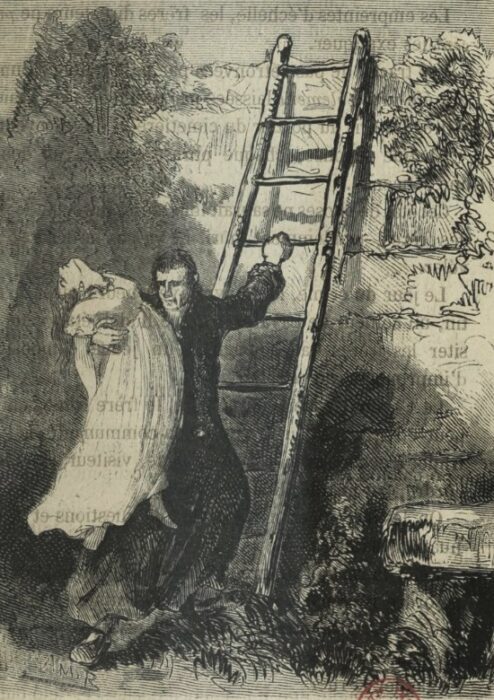

Le coupable ne serait-il pas plutôt lié à l’Institut religieux ? En effet, plusieurs indices concordent en ce sens : le parapluie de Cécile a été laissé à l’entrée alors qu’il pleuvait et le frère portier a déclaré ne pas avoir vu ressortir Cécile par la porte d’entrée. L’instruction conclut que le meurtre a dû avoir lieu dans un grenier à blé attenant à l’écurie du pensionnat et que le cadavre a été transporté jusqu’au cimetière, en le jetant par-dessus le mur entre le cimetière et le jardin des Frères.

En effet, on a retrouvé sur la victime deux trèfles, deux brins de paille et une plume, pouvant provenir du grenier à blé. On pense que Cécile y a été attirée pour voir les lapins et les pigeons qui s’y trouvaient.

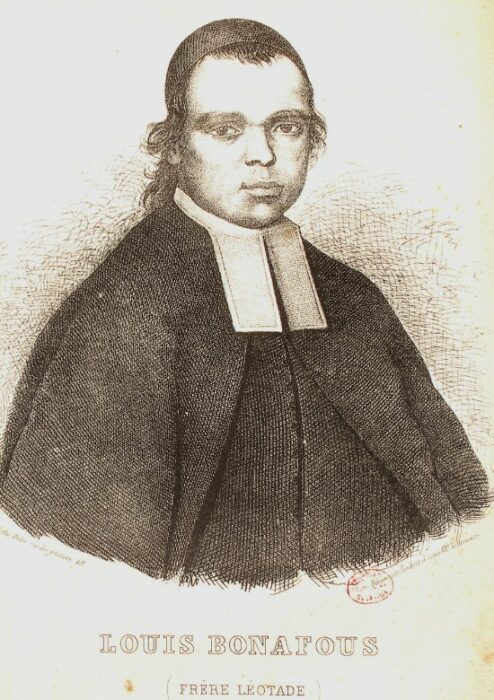

Durant son interrogatoire, M. Conte fournit une nouvelle piste : il déclare avoir vu dans le vestibule deux religieux, le frère Léotade et le frère Jubrien. Ce dernier est rapidement mis hors de cause car il a un alibi : il était chez le directeur entre 9 h et 10 h. En revanche, le frère Léotade, qui nie être coupable, déclare être resté seul dans sa chambre entre 8 h et 10 h. Personne ne peut confirmer son alibi.

De plus, plusieurs éléments le rendent suspect : premièrement, il avait accès à la clé passe-partout du pensionnat lui permettant d’ouvrir toutes les portes ; deuxièmement, il a changé de chambre dans la nuit du 15 au 16 avril et enfin, il n’a pas fait les courses le matin du 15 avril contrairement à son habitude. De plus, les enquêteurs pensent qu’il portait la chemise n° 562 retrouvée dans le linge sale, tachée de sang et de graines de figues, fruit ayant été justement retrouvé dans l’estomac de la victime à l’autopsie.

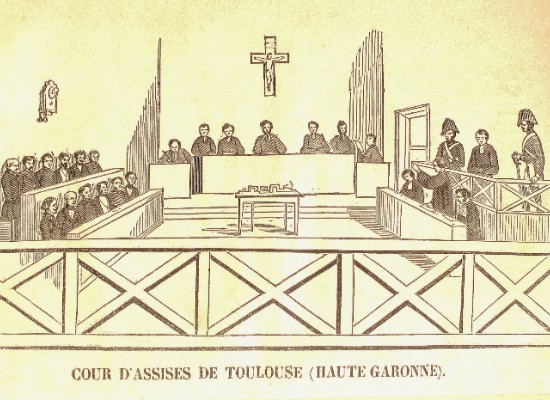

Le 6 août 1847, M. Conte et le frère Jubrien sont acquittés, mais le frère Léotade est arrêté et envoyé devant la Cour de cassation pour tentative de viol et meurtre. Les premières audiences devant la Cour de cassation ont lieu en décembre 1847, puis les deuxièmes audiences devant la Cour d’assises de Haute-Garonne ont lieu du 7 février au 26 février 1848, elles sont interrompues en raison de la Révolution française de 1848.

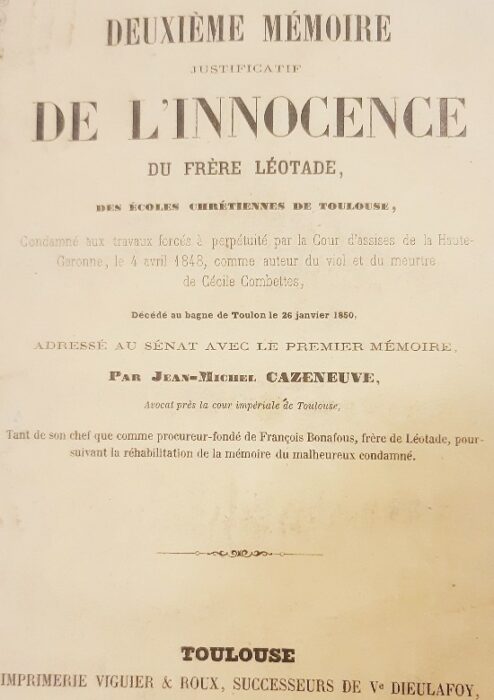

Le 4 avril 1848, un an après la mort de Cécile Combettes, le frère Léotade est condamné aux travaux forcés à perpétuité par la cour d’assises de Toulouse. Il nie toujours les faits, mais son pourvoi en cassation est rejeté. Finalement, il meurt au bagne de Toulon deux ans et demi plus tard, le 27 janvier 1850.

Par la suite, un avocat témoin du procès, Maître Jean Cazeneuve, convaincu de l’innocence du frère, rédigera cinq mémoires entre 1848 et 1856 pour tenter de le réhabiliter. Il met en cause l’impartialité du président du tribunal et l’acharnement de l’avocat général. En raison de son acharnement, il fera trois mois de prison pour diffamation.

Cette affaire criminelle a été très médiatisée et a suscité beaucoup d’émotions. Très tôt, les journaux ont parlé du meurtre (L’Émancipation, 17 avril 1847, Journal du Tarn, 24 avril 1847, L’Indépendant, 7 juin 1847, Gazette de Metz, 15 août 1847, etc.). Les obsèques de la jeune fille ont attiré de nombreuses personnes : elle a eu l’honneur d’être enterrée au cimetière de Terre-Cabade, dans le tombeau de la famille de M. Bonnefoi, un ancien militaire. Le procès a attiré de grandes foules et les journaux régionaux (Le Mémorial Bordelais, 8 février 1848, Courrier du Gard, 11 février 1848, Journal de la Côte d’Or, 15 février 1848, Courrier de la Moselle, 22 février 1848, Gazette de Cambrai, 11 avril 1848, etc.), nationaux (Le Courrier français supplément, 11 février 1848, Gazette de France, 12 février 1848, Le Moniteur parisien, 21 février 1848, L’Indépendant, 9 avril 1848, voire internationaux (Gallinagi’s Messenger, 21 février 1848, Niederrheinischer Kurier, 12 avril 1848) ont suivi les audiences. Des comptes rendus du procès, des gravures, des plans, des libelles polémiques et de nombreux écrits ont été produits sur cette affaire criminelle, jusqu’à un siècle plus tard encore. Par exemple, en 1926, Pierre Boucharon publie L’énigme du Cimetière Saint-Aubin.

Henry Puget a fait le 23 avril 1927 une conférence intitulée “L’affaire Cécile Combettes. Du nouveau sur un crime fameux” devant les Toulousains de Toulouse, puis rédige son récit dans la revue Historia en 1957. Sur les confidences de l’avocat Jacques Piou, il explique pourquoi il pense que Léotade est innocent et affirme que le coupable était en fait le frère Ludolphe (de son vrai nom Jean-Joseph Aspe), cuisinier de l’Institut. Ce dernier aurait fait la confidence de son meurtre en 1848 au curé de Miglos : il aurait caché le corps dans un sac de jute contenant de la paille et du trèfle sous le fourneau de la cuisine et l’aurait transporté dans le cimetière dans la nuit. Il est par ailleurs l’auteur d’un autre meurtre, celui de Marie Guillonet à Toulouse en 1866.

Des doutes subsistent toujours sur l’éventuelle complicité du frère Léotade, qui connaissait bien le cuisinier car il était pourvoyeur des achats pour la cuisine. Mais aussi sur le patron de Cécile, M. Conte, qui a orienté l’enquête vers le frère Léotade et a eu un comportement étrange au moment des faits. Enfin, Henry Puget souligne que l’éloignement de Toulouse du frère Ludolphe en septembre 1847 peut interroger sur le fait que les Frères de l’Institut aient été au courant des faits. “Il a peut-être été sacrifié au bon renom de l’Institut”, selon ce dernier. On ne le saura peut-être jamais…