Tour d’horizon de la presse jeunesse

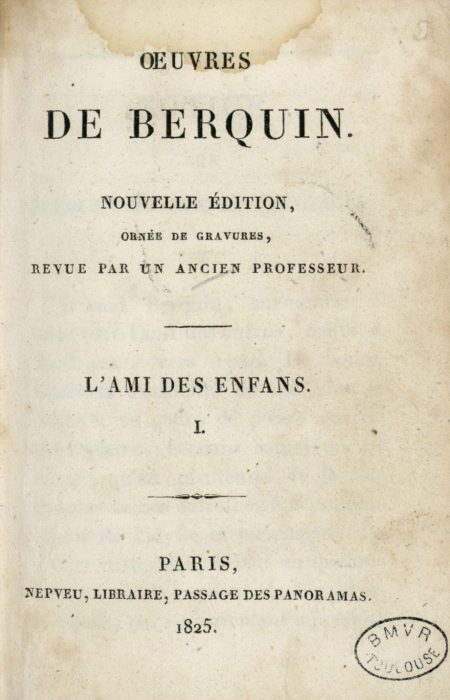

L’Ami des enfants (1782-1783) est considéré comme le premier journal pour enfants. Il a été pensé sur le modèle d’un journal allemand par Arnaud Berquin. Histoires morales, contes édifiants, Berquin s’inspirait des pensées de Rousseau qui affirmait que « la vraie merveille, c’est la nature ». Ce périodique était vendu uniquement sur abonnement, mensuel, mais a très vite fait faillite (1 an et demi de vie, soit environ 12 numéros).

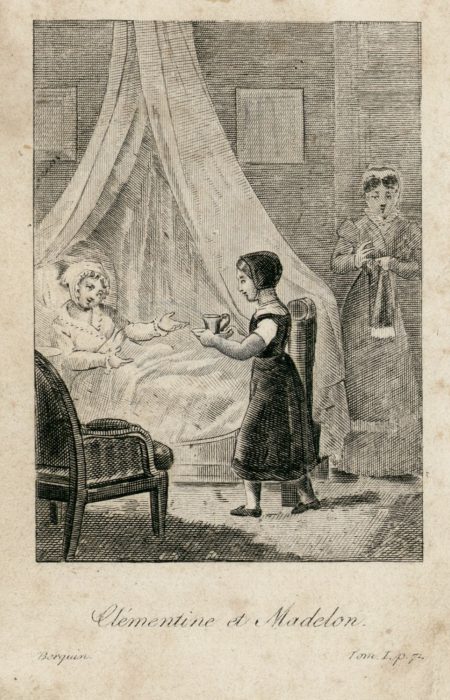

A. Berquin, L’ami des enfans, vol. 1, Paris, éd. 1825, Rosalis

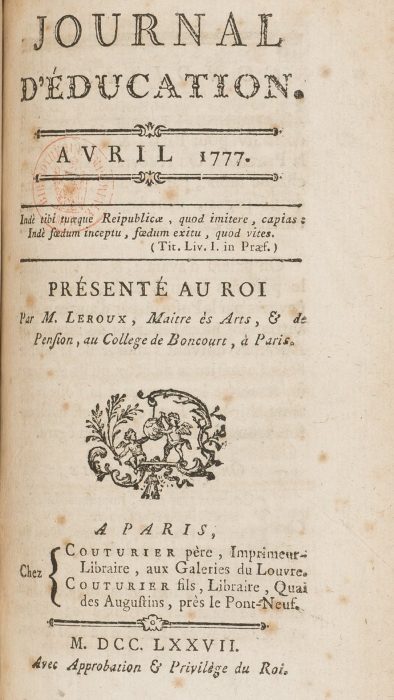

En juillet 1768 paraît également le Journal d’éducation, l’un des premiers périodiques français destinés aux jeunes. Celui-ci dispense aux parents et aux éducateurs des conseils d’éducation basés sur la religion. Après des débuts difficiles, c’est surtout à partir de la deuxième moitié du 19e siècle que la presse pour les jeunes prend son essor.

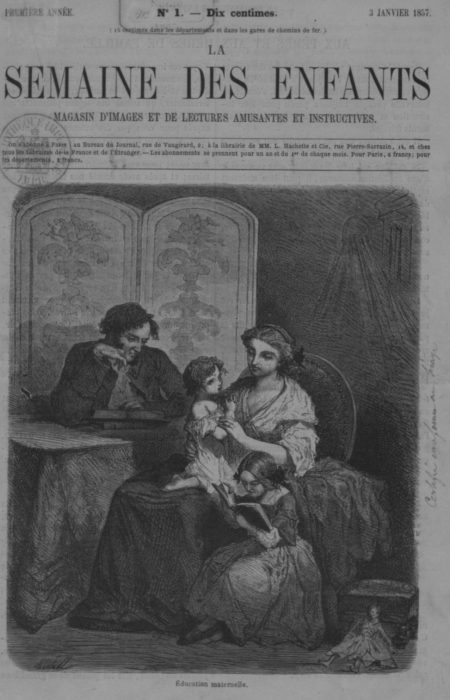

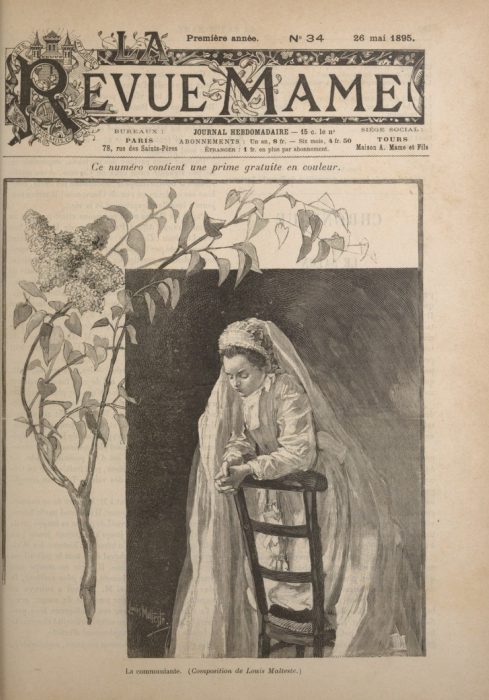

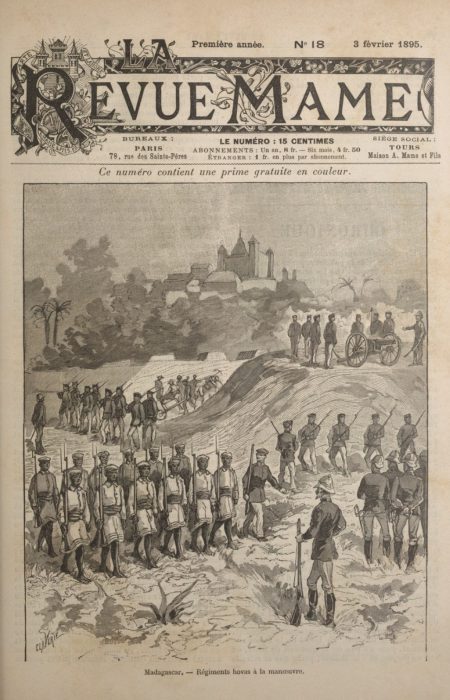

Les grandes maisons d’édition perçoivent l’impact commercial potentiel de la presse jeunesse, et investissent ce terrain. De 1857 à 1904, 35 journaux voient le jour. Ainsi, Hachette lance La Semaine des enfants (1857-1876, puis 1872-1914), Mon journal (1881-1915) ou encore L’Ecolier illustré (1889-1905). Du côté de la presse catholique naît La Revue Mame (1893), et La Maison de la Bonne Presse fonde Le Noël (1895-1939), dont le 1er numéro tire à 100 000 exemplaires.

La Semaine des enfants : magasin d’images et de lectures amusantes et instructives, n° 1, p. de titre, 3 janvier 1857, Gallica

Mon Journal : recueil hebdomadaire illustré pour les enfants de 8 à 12 ans, n°1 quatrième année, 15 octobre 1884, Gallica

La Revue Mame : journal hebdomadaire de la famille, n° 34, 26 mai 1895, Gallica

Les autres maisons d’édition vont suivre cette voie et offrir aux enfants jusqu’en 1904 des journaux de qualité. Cette mutation accompagne l’évolution de la place prise par l’enfant dans la famille dès les années 1830. L’éditeur Pierre-Jules Hetzel, avec son ami Jean Macé, fonde Le Magasin d’éducation et de récréation. C’est l’occasion pour les éditeurs de pré-publier dans la presse certains auteurs : ainsi, Hetzel publie Jules Verne dans Le Magasin d’éducation et de récréation, alors qu’Hachette pré-publie la comtesse de Ségur dans La Semaine des enfants. Peu à peu, les illustrations et les rubriques de divertissement gagnent du terrain.

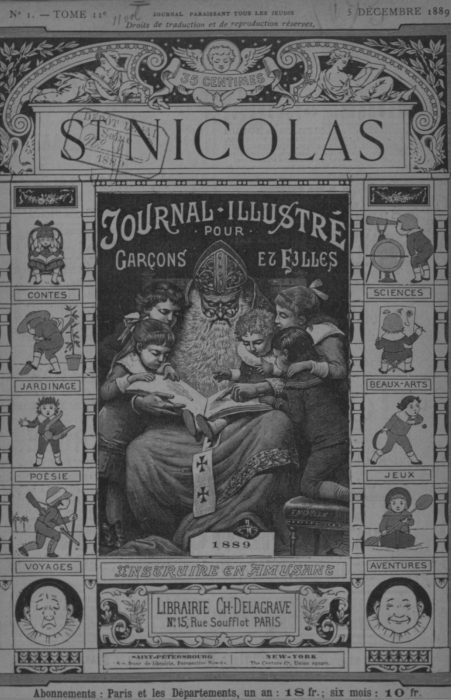

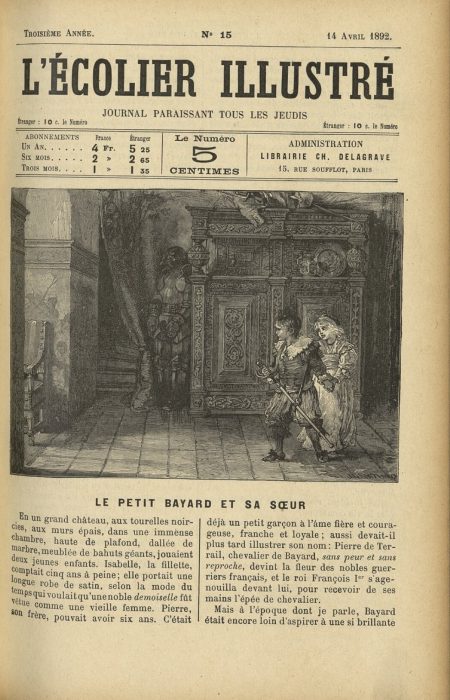

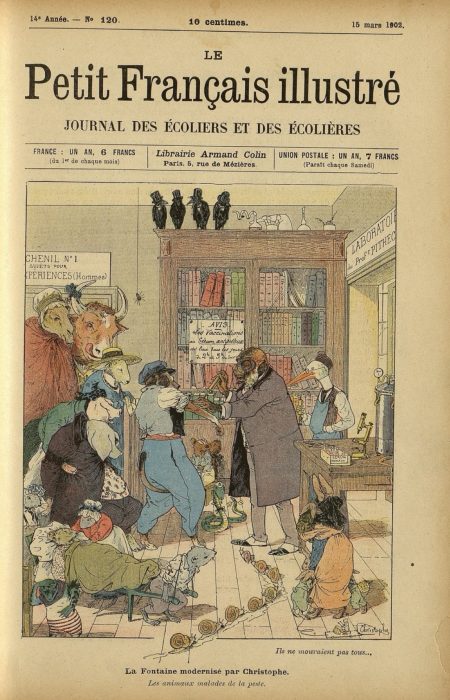

La maison Delagrave édite, selon le modèle américain des romans à suivre, le Saint-Nicolas (1880-1914) et son satellite L’Ecolier illustré (1890-1914). Armand Colin tente avec le Petit Français illustré (1889-1905) une expérience plus originale, en proposant des rubriques plus variées, dont les contes de Zénaïde Fleuriot et les chefs-d’œuvre de Georges Colomb (alias Christophe).

Saint-Nicolas : journal illustré pour garçons et filles, n° 1, 5 décembre 1889, Gallica

L’écolier illustré, n° 15, 14 avril 1892, Gallica

Le Petit Français illustré : journal des écoliers et des écolières, n° 120, 15 mars 1902, Gallica

Jusqu’à la fin du 19e siècle, la presse jeunesse est principalement consacrée à l’éducation et à la lecture. Progressivement, elle s’ouvre aux rubriques de divertissements et à l’actualité, tout en présentant de plus en plus d’illustrations. Hachette sera le plus prolifique par le nombre de titres de magazines, mais aussi par sa politique de vente. Profitant de la mauvaise réputation du « colportage », il obtient le monopole des bibliothèques de gare, et en fera le point d’appui de son redéploiement vers la lecture récréative et enfantine. La presse pour les jeunes véhicule dans ses pages les grands thèmes nationaux comme l’exaltation de l’armée, la haine de l’Allemagne et l’attachement aux colonies. Petit à petit, la presse des enfants passe de la morale à la moralisation.

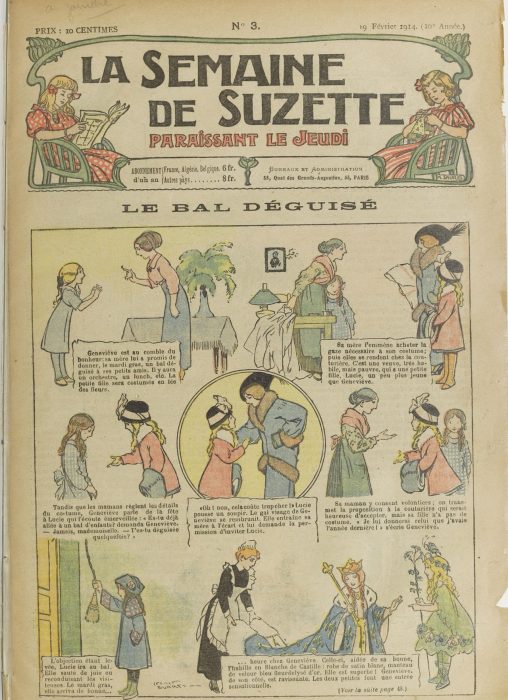

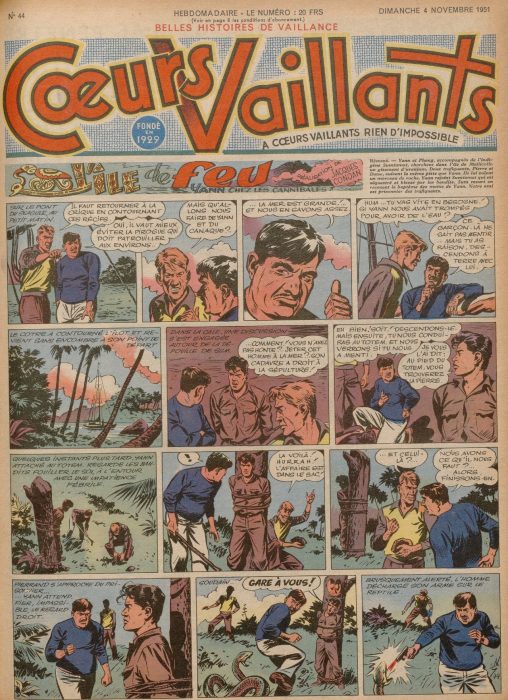

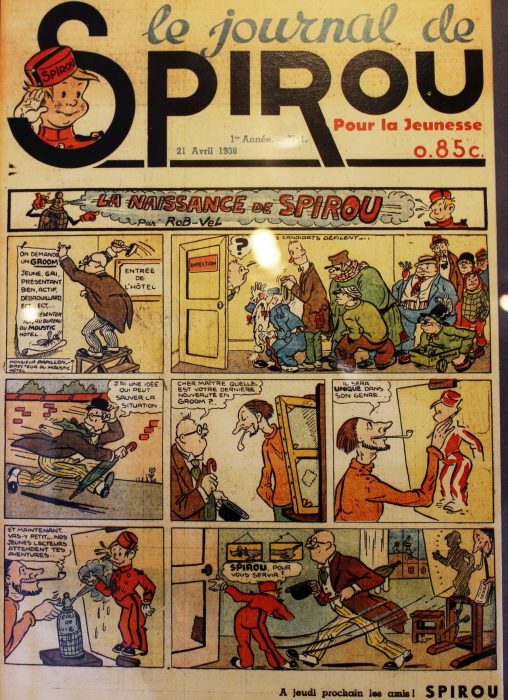

A partir du 20e siècle, elle connaît un immense développement. Désormais, l’image prédomine. En 1954, on dénombrait environ 153 titres de journaux pour enfants de 6 à 15 ans parmi lesquels la Semaine de Suzette, Coeurs vaillants, Tintin, Spirou, le Journal de Mickey, etc. Le succès des journaux pour enfants va croissant : il est dû à l’augmentation de la population enfantine après la Seconde Guerre Mondiale et à son goût plus vif pour cette forme de lecture plus récréative.

La Semaine de Suzette, n° 3, 19 février 1914, Gallica

Coeurs vaillants, n° 44, 4 novembre 1951, Gallica

Journal de Spirou : pour la jeunesse, n° 1, 21 avril 1938, Flickr, Creative Commons

La presse jeunesse actuelle est l’héritière de cette histoire : l’image reste aujourd’hui encore prédominante, et deux courants se dessinent, d’un côté la presse éducative et de l’autre les magazines dont le but est de distraire. Preuve de son succès, en 2014, on dénombrait en France près de 300 titres de magazines pour la jeunesse.